◆ 演出技法よる分類 ◆

影絵劇

影絵劇 (かげえ・げき) shadow play

背後から照らした光源により、人形の影をスクリーンに映し出して見せる人形劇。

伝承影絵劇は、ヨーロッパでは、ほとんど存在せず、主にアジアを中心に発達し、人形のつかい方には2種類のものがある。

川尻泰司の説では、ヨーロッパは日差しが弱かったのがその原因だとしている。アジアでは、日差しが強く影がくっきり見える環境であったために発達したのではないかということである。

実際、インドでは、日中に屋外で明るい日中に、上演するものがある。スクリーンの布を60°位の傾斜で張り、スクリーンに人形劇を上に並べて置いて、太陽光線に透かして演じる。観客はそれを下から座って見ることになる。

影絵劇は、赤道ベルト地域に近接した地域に、数多く分布している。それらの影絵人形のほとんどは、動物の皮を薄くそいだものに、染料で彩色し、油をしみこませることで、皮が半透明になり、人形の彩色ががスクリーンに透過されることで、色の付いた影絵として見ることができる。

台湾:東華皮戯団「孫悟空」

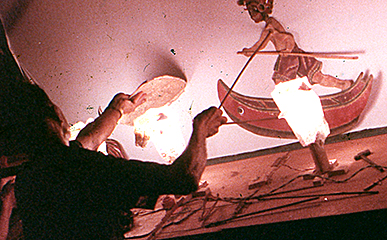

後ろから動かす影絵劇

エジプトに源があるといわれるトルコ、ギリシャ、中国、台湾の影絵人形は、人形の後ろから突き刺すような形で、人形の後方から水平の状態で操作される。

人形はカラフルに彩色されている。

動物の皮を薄くそぎ、油をしみこませ半透明にしたものに彩色が施されているので、カラフルな映像として鑑賞できる。

光源をスクリーン上部や下部に設置することで、つかい棒の影は下や上に映るので、スクリーンには、つかい棒は映り込まない利点がある。反面、人形をスクリーンに貼り付けるようにしないと、わずかにスクリーンから離れただけでも、人形の影がぼけたり、人形の影が映らなくなるのが欠点である。

しかし、この操作法の最大の利点は、人形を動的にに動かすことができる。台湾の影絵「孫悟空」の様な演目では、牛魔王と、孫悟空が、丁々発止の戦いを展開することができる。

台湾:東華皮戯団「孫悟空」 トルコ:カラギョウズ

中国、台湾での影絵劇の呼称。

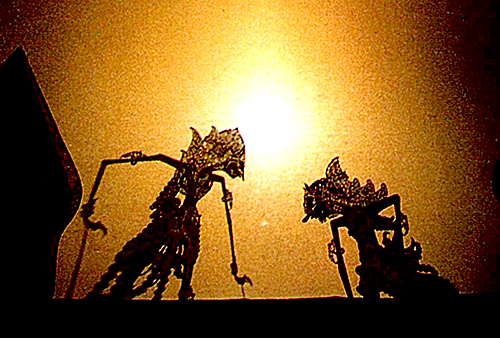

下から動かす影絵劇

インド、インドネシア、タイ、カンボジアなどで行われているのは、人形のつかい棒が 垂直に立った状態で使われる。通常、光源は、人形の後ろから当てられるので、人形の影はくっきり見ることができる。そのため、つかいい棒もくっきり見えてしまうのが欠点。

インドネシアのものは、白黒の影絵なので光源は、スクリーン上方にあるため、つかい棒の影はややぼやける。なお、人形が彩色されているのは、スクリーンの内側から女性が見てていることへの配慮である。スクリーンの影は黒くなり、彩色は映らない。

インドやタイのものは、動物の皮を薄くそぎ、油をしみこませ半透明にして彩色が施されているので、カラフルな映像として鑑賞できる。

インドネシアのワヤン・クリの舞台面

人形のつかい方と、ワヤン・クリの人形

日本では、以前はシルエットと呼ばれたりもして、日本独自の発展をした。その特色は、語り物演劇の伝統の影響か、静的で、ナレーションを主軸にした、詩的な作品が目立つ。中東、アジアのものが躍動的な演技であるのと対照的である。

このスタイルは、藤泰隆や藤城清治によって確立されたと思われる。

かかし座・藤泰隆「NHKみんなのうた」

木馬座・藤城清治「泣いた赤鬼」

日本では、影絵劇が「シルエット」と呼ばれていた時代がある。もともとの意味は、「切り紙の肖像画」という意味である。

時のフランスの財務大臣シルエット郷が、貴族の肖像画にかける乱費を抑制するために、「切紙の肖像も、充分芸術的であるから、高価な油絵の肖像画にかわりうる」と、これを推奨する通達を出したことから、人々が、ケチとの揶揄の意味を込めて「シルエット」と呼ぶようになったものだ。

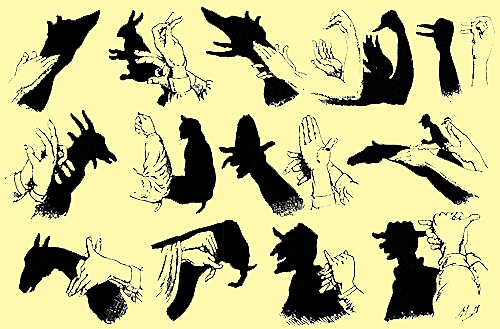

手自身で作る影絵。時には、簡単な小道具を付け加える。家庭で、遊びとして行われていた。ブルガリアのギオル・ギエバや、日本の劇団かかし座の後藤圭などによって、現代人形劇の舞台作品としても上演されている。

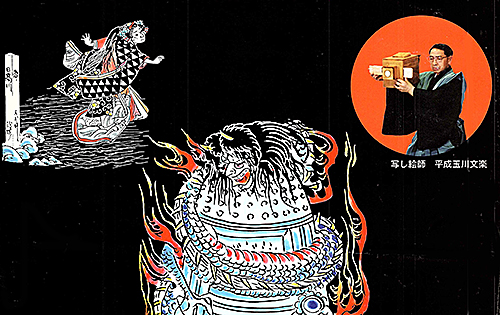

写し絵 (うつし・え)

ヨーロッパでは、19世紀の代表的映像装置だった幻灯を使い、旅回りの幻灯ショーとして、色彩豊かで、動きのある映像が、ナレーション付きで、上映されていた。

日本では、江戸自体に伝わった幻灯機から生まれた、映像ショーの「写し絵」が生まれ、人気を集めていた。

初代、玉川文楽は、国領(現・調布市)で生まれ、家業はまんじゅう屋で、説経節を習い、車人形と写し絵を演じた。

ガラス面に染料で絵を描いたものを種板という。木箱の全面にレンズを仕込み、箱の中に火を灯す。レンズと火の間に、スライドする木枠を設置。木枠に、種板を何枚か横に並べてセットする。木枠を、レンズと灯の間にセットする。演じるときは、障子などに絵を写して見せる。木枠を横に素早く2枚の種板を左右にスライドすれば、残像現象で、動画のように絵が動いて見える。

伝承は、途絶えたが、影絵人形劇団むすび座の山形文雄(平成玉川文楽)が復活させた。桂米朝一門でも、寄席芸として見せたことがある。

平成玉川文楽 公演チラシ部分

◆ 次のページを見る 【ブラック・シアター】

参考文献 |

「人形劇入門」 南江治郎 1999(1969) 「ワヤンを楽しむ」 松本亮 1994 |